Zeitlupe

Der Taschenrechner: Zwischen Revolution und Skepsis

Als in den 1970er-Jahren die ersten handlichen Taschenrechner auf den Markt kamen, entbrannte eine heftige Debatte: Fördert er das Lernen – oder führt er zum Verlust grundlegender Kompetenzen? Eine Diskussion, die durchaus Ähnlichkeiten zur aktuellen Debatte über KI, Digitalisierung und E-Learning im Unterricht hat.

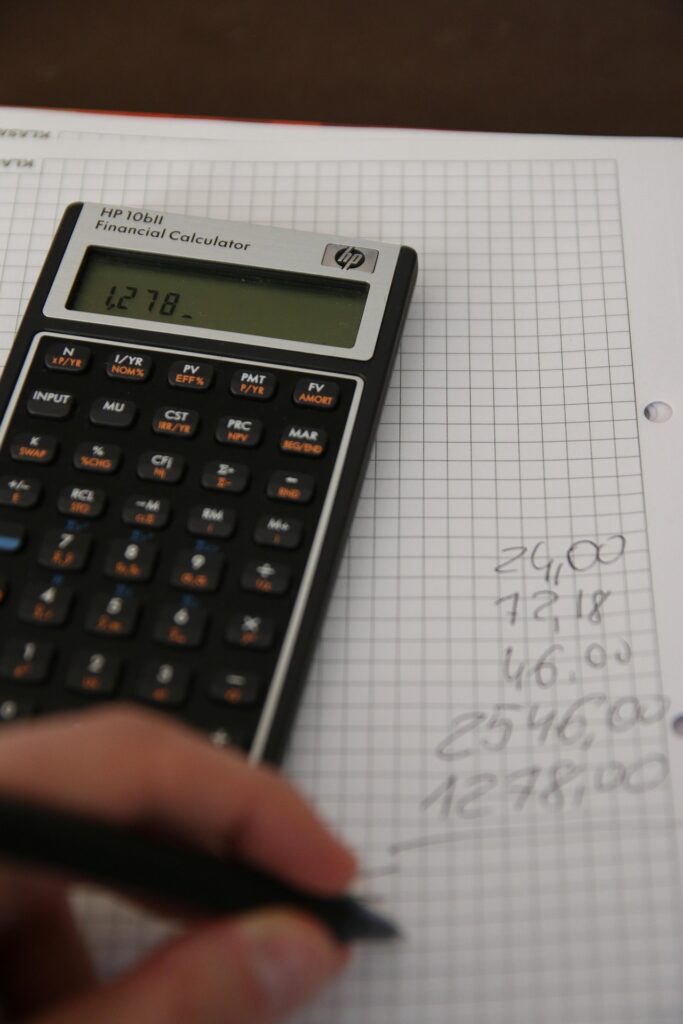

Die ersten elektronischen Taschenrechner erschienen in den frühen 1970er-Jahren. Der HP-35, ein wissenschaftlicher Rechner von Hewlett-Packard, kam 1972 auf den Markt und kostete damals rund 400 US-Dollar – eine enorme Summe. Wenige Jahre später waren preisgünstigere Modelle schon ab 25 US-Dollar erhältlich. Damit wurde Rechenleistung plötzlich tragbar und für zahlreiche Schülerinnen und Schüler erschwinglich.

Doch der Fortschritt stieß nicht nur auf Begeisterung. In den USA entbrannte eine heftige Debatte, als 1986 im Bundesstaat Connecticut Taschenrechner erstmals bei staatlich geregelten Tests erlaubt wurden. Viele Lehrerinnen und Lehrer sahen darin eine Abkürzung, die das Erlernen des Kopfrechnens gefährden könnte.

Der National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) erlebte in diesem Jahr gar Proteste von Lehrenden und Schulfunktionären, geführt unter anderem vom Mathematiker John Saxon, der argumentierte, dass der Einsatz von Taschenrechnern die Fähigkeiten im traditionellen Rechnen schwächen würde.

Taschenrechner ermöglichten komplexere Aufgaben und ließen Raum für Konzepte, nicht nur mechanisches Rechnen zu üben.

Auch in Europa, beispielsweise in Deutschland, wurde kontrovers diskutiert: Befürchtet wurden Einbußen beim Kopfrechnen und das Verdrängen des Rechenschiebers. Zwischen 1976 und 1978 erlaubten die meisten Bundesländer den Taschenrechner im Mathematikunterricht – dies galt als Kompromiss zwischen Grundfertigkeiten und technischer Unterstützung.

Befürworterinnen und Befürworter sahen hingegen neue Wege für den Mathematikunterricht: Taschenrechner ermöglichten komplexere Aufgaben und ließen Raum für Konzepte, nicht nur mechanisches Rechnen zu üben.

In einer umfassenden Studie mit Fokus auf US-amerikanische Schulen seit 1975 zeigt sich ein differenziertes Bild: Zwar verändert die Technologie Unterrichtsstile und Curricula, doch Bildungsforscherinnen und -forscher weisen darauf hin, dass die größte Wirkung von Lehrerinnen und Lehrern sowie Eltern ausgeht.

In der damaligen Diskussion um das Für und Wider des Einsatzes des Taschenrechners zeigen sich Parallelen zur heutigen Digitalisierungsdebatte: Wie damals gibt es auch heute Bedenken gegenüber Tablets, künstlicher Intelligenz oder E-Learning. Gehen Basiskompetenzen verloren? Wird das Lernen oberflächlicher? Oder eröffnen digitale Werkzeuge neue Denkwege?

Historisch zeigt sich: Technik im Unterricht war nie unumstritten. Doch Innovationen setzten sich durch, wenn sie didaktisch sinnvoll integriert wurden – nicht als Ersatz für Können, sondern als Ergänzung.